في مثل هذا اليوم أي التاسع والعشرين من ذي الحجة عام 1398 الذي صادف مطلع الشهر الثاني عشرة عام 1978 كان آخر لقاء لي مع المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله سره، وقد شاء الله أن يكون هذا اللقاء أحد المعالم البارزة في حياتي وأكثرها لفتا لانتباه ذاكرتي، فلقد كنت قد اعتدت أن أزوره صبيحة كل أربعاء بعد انتهاء دروسي الحوزوية مستأذنا إياه للرجوع إلى بغداد لممارسة مهامي في جامع براثا ولزيارة الوالدة رحمها الله وبقية الأهل، وفي كل زيارة من هذه كان السيد الشهيد على دماثة أخلاقه وحنوه الخاص بالشباب ولخصوصية علاقته بالمرحوم الوالد قدس الله روحه يدعو لي بأدعية مألوفة، وقد يوجه ملاحظة أو بتوجيه معين فيما يتعلق بدراستي أو بوجودي في بغداد، وكنت أعرج بعد ذلك على براني الإمام الخوئي قدس الله روحه لنفس الغرض.

في آخر يوم من ذي الحجة أي بدء التعطيل الحوزوي حينما زرته قبيل صلاة الظهر كان إلى جنبه المرحوم آية الله الشيخ محمد جواد آل راضي ومجموعة من الأفاضل لعل من بينهم الشيخ خير الله البصري رحمه الله، ومن أتذكر وجوده يومذاك في البيت الأخوين النعمانيين الشيخ محمد رضا والسيد محمود الخطيب، وحال جلوسي كان قد أقبل المرحوم الشهيد الصدر الثاني طاب ثراه، وقد أخذ التعب منه مأخذه، وكانت عمامته قد صبغت مقدمتها بشكل لافت بلون الملح الأبيض الناجم من تعرقه، وعلى أي حال جلست برهة وحينما أردت أن أودعه نهض من مكانه وأقبل باتجاهي واحتضنني ثم شرع بدعاء يسرني فيه ولكنه من أغرب الأدعية التي سمعتها في حياتي، ليس بسبب لفظه فألفاظه كانت معتادة، ولكن بسبب توقيته وظرفه، فلقد كان دعاؤه مختلفا تماما عما اعتدت سماعه منه كل أربعاء، حيث تركز على الدعاء بالنجاة من الظالمين والصبر وتحمل الآلام والثبات والسلامة في الدين والنصر عليهم وشفاء القلب منهم وأمثال هذه الموارد، وأطال في احتضاني ولم يتضمن الدعاء أي كلمة مما يشار بها إلى الشأن الحياتي المعتاد كالعافية والصحة وما إلى ذلك، ولم أجد في قدرتي ما يجعلني أسأل عن سر الدعاء بهذه الطريقة فالذهول سيطر علي بحيث شل لدي كل مناحي التفكير.

خرجت منه وأنا متيقن أن بلاء كبيرا ينتظرني، مع أن الأجواء العامة كانت توحي بالهدوء في تعامل النظام مع الحالة الإسلامية، ومع أن تلك الفترة كانت الثورة الإسلامية في إيران قد اندلعت وكان العراقيون في الأعم الأغلب يتابعون ما يجري عبر راديو مونت كارلو الذي كان الأكثر تغطية لشؤون الثورة، ولكن لم تكن الثورة آنذاك قد وصلت إلى العنفوان الذي عرفت به، وأيا ما يكن كان الذهول قد اعتراني بحيث لم التفت إلى واجب زيارتي إلى بيت السيد الخوئي قدس سره، بطبيعة الحال كنت قد سمعت العديد من القصص التي تتحدث عن أن السيد الشهيد له أحوال روحية خاصة، ومع ذلك فإنها لم تستحثني على أن أسأل عنها أو أستزيد منها، خاصة وأن الرصد الأمني لي وللكثير ممن له علاقة بالشهيد الصدر له كان فاعلا يومذاك، ولكن أن تسمع شيئا غير ما تجد نفسك أمام احتمال أن تكون أنت مورد من هذه الموارد.

طوال طريقي من النجف لبغداد في سيارة ( الأو أم OM) ظل تفكيري منحصرا في طبيعة البلاء الذي علي أن أنتظره، إذ لم يخامرني أي شك بأني مقبل على بلاء كبير، ولكن يبقى ما هو هذا البلاء الذي سيحل بي، وما هو موقفي الذي يجب أن أتخذه إزاء ذلك، ولم يكن صعبا أن أحدد أن مصدر البلاء هو النظام المجرم، ولكن الحيرة أني لم أجد في الظرف السياسي ما يجعله يعمد لذلك، كما أني كنت حديث العهد في سجنهم الثاني لي، مهما يكن فقد آليت أن استسلم للأمر الذي سيرد عليّ، ولكن يجب عليّ أن أخفف ما استطعت من الحركة العامة وانصرفت بكل جهدي لإتمام كتاب كنت أكتبه تحت عنوان: "إلينا يا من أتعبكم الدمار" وقللت من حضوري في المسجد اللهم إلا يوم الجمعة وأوقات صلاة المغرب، ولم أشارك في مجالس العزاء الحسيني، ومع كل ذلك كان أي رنين في جرس البيت يصيبني برعدة فلقد كنت موقنا أن الشهيد الصدر لم يدع بهذا الدعاء من فراغ، وأن معناه أني مقبل على ما يتناسب مع دعائه.

وفي صبيحة يوم عاشوراء كتبت الكلمة الأخيرة في الكتاب، وانتظرت السائق الذي يقلني إلى كربلاء وهو المرحوم الحاج أبو رضا وقد كان سائق الشيخ الوالد وبقي معي، ووصلنا في وقت عزاء طويريج فخلعت ملابسي استعدادا للمشاركة في العزاء، لأني وجدت أن الوصول إلى المدرسة الأصفهانية والتي كنا نعتاد أن نضع ملابسنا هناك في كل سنة سيحرمنا من المشاركة، ووفقت للمشاركة وأمام قبلة الحسين عليه السلام وفيما نحن نتوجه إلى المخيم الزينبي كان المجرم ضياء الدارمي وأخاه وهما ولدا عميل الأمن عبد اللطيف الدارمي بالانتظار حيث سحباني من العزاء لأقتاد من هناك إلى مديرية أمن كربلاء لأكون في ضيافة المجرمين حذيفة الغضبان مدير أمن كربلاء ورفعت التكريتي وشاكر السماوي حيث ابتدأ اعتقالي الثالث، وقبل أن ينزل علي أي سوط كنت قد استحضرت دعاء الشهيد الصدر قدس الله سره لي وعرفت سره، وقد كان في مضامينه ما يجعلني أعيش حالة السكينة.

بعد ما ينيف قليلا على الستة أشهر؛ وكانت حصة التعذيب فيها ثمانون يوما عدا ونقدا خرجت من السجن متوجها إلى النجف الأشرف من مديرية أمن كربلاء التي أعادوني إليها بأمر من محكمة الثورة بأمر من المجرم مسلم الجبوري في قصة من قصص حكم قرقوز قد أوفق لسردها لاحقا أن قيض الله لي توفيقا وعمرا، وكان في انتظاري في باب المديرية أخي المرحوم محمد حسن، والمرحوم السيد مصطفى جمال الدين، وابن العم الفاضل الشيخ محمد الشيخ سلمان الخاقاني حفظه الله بسيارة المرحوم السيد مصطفى، وبمجرد وصولي إلى المدرسة الأزرية في خان المخضر حيث كانت غرفتي هناك أرسلت من يبلغ الشهيد الصدر بخروجي من السجن وتحقق دعائي مستأذنا منه أن أزوره، فلم يقبل رضوان الله عليه، وأمر بأن أعود إلى بغداد لأمارس عمليا من جامع براثا أسوة ببقية من أرسلهم لكثير من مناطق العراق، وكان ذلك في الأسبوع الأول من حزيران 1979 أو بعده بقليل ويومها كانت النجف الأشرف ملتهبة، وحركة وفود البيعة للشهيد الصدر على أوجها، فحرمت من رؤيته ليبقى دعاؤه هو الذاكرة الأبرز فيما بيني وبينه أعلى الله مقامه.

لم يمض وقت طويل حتى عاود زبانية الأمن ملاحقتي من جديد، فاختبأت في منزل العلامة الجليل سماحة السيد ياسين الموسوي -حفظه الله- وهو كان ملاحقا، ولكن كانت هويته تلقبه بالشماع وهما يبحثون عن الموسوي وكانت خيارات خروجي من العراق يومها متعددة، ولكني رفضت إلا أن يأذن الشهيد الصدر لي بذلك، وكيف ذلك وهو حبيس الإقامة الجبرية؟ أرسلت له رسالة عبر من كنت أثق بوجود طريق له إليه، فجاءني الجواب بعدها بأسبوع وتحديدا في بداية الشهر التاسع عبر المرحوم الشهيد الشيخ حسين باقر حمودي صهر شهيد المحراب قدس سره والأخ الأكبر لسماحة الشيخ همام حمودي محملاً بسبعين ديناراً أستعين بها على سفري وأبلغني رسالة الشهيد العارف، وفيها أمرني بأمر سيسم حياتي المستقبلية كلها، مع أن أمره كان هو الآخر مستغرباً جداً بالنسبة لشاب لم يتم الثانية والعشرين من عمره، ليحكي معه قصة أخرى من قصص أولياء الله تعالى.

رضوان الله عليك يا أيها الفقيد العظيم ويا أيها المظلوم الكبير في حياته ومن بعد استشهاده إلى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

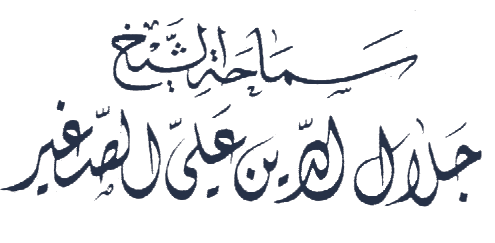

جلال الدين علي الصغير في التاسع والعشرين من ذي الحجة 1444.